#06

担当ディレクター:久松陽一

毎回、さまざまなジャンルで活躍する方々をゲストスピーカーに迎え、彼らの活動事例などから新たなビジネスにつながるアイデアの糸口を探るディレクターズトークセッション。

2017年8月21日、第6回は、「『Design for all』とデザイン思考」。

聞き手は、久松 陽一ディレクター。

久松ディレクターより

「数々のグッドデザイン賞を生み出されている荒井さんですが、『デザイン思考』について、自然と身についていった事かもしれないですが、今回、改めて考えるきっかけとなり、非常に楽しめたとのこと。おでん論にはハッとさせられました。脱帽です!」

Design for allとデザイン思考の実践者

今回のスピーカー荒井利春さんは、ユーザー参加型のワークショップを中心にデザインプロジェクトを進め、建築空間からプロダクトまで、誰でも使い易い製品をつくりあげてきたデザイナーだ。

1948年生まれ。東京教育大学(現・筑波大学)芸術学科工芸工業デザイン専攻卒業。大学卒業後、企業で工業デザイナーとして仕事をするなかで、マーケッティング調査に基づき大量生産するデザインの手法に疑問を抱き、自らの思うものづくりの現場を探る。

その中で、当時の日本にはお年寄りや障害者たちが日本食を食べるために適した食器がないという事実に出会う。そこで、使い手を中心として、家族や介助者、作業療法士、メーカー、工房仲間とともに製品開発を行い、83年、握力が弱い方でも日本の食文化を楽しめる食器のセット「すくい易い食器」を発表。同製品はグッドデザイン賞を受賞する。

この経験から、荒井さんは、暮らしの現場に向かうデザインこそがつくり手としての活動だと感じ、自らのデザイナーとしての方向性を固めていく。85年からは、金沢美術工芸大学に赴任し、できる限りユーザーに還元するというスタンスでの研究を続け、現在はArai UD Workshop「荒井利春実験工房」、一般社団法人ユニバーサルデザイン※いしかわ(2017年設立)で、「一本のスプーンからまちづくりまで、皆のためのデザインを実現する」、ユーザー参加型のデザインを展開している。そのほか、国際ユニバーサルデザイン協議会においてもユーザー参加型デザインワークショップの監修を続けている。

ところで、今回のテーマである「Design for all」は、ユニバーサルデザインにおける中心的な考え方の一つのであり、荒井さんもその理念に沿ってものづくりを実践してきた人物といえる。

一方、「デザイン思考」については、今回のトークイベントをきっかけにはじめてきちんと学ぶことになったと、荒井さんはいう。

「これまでデザイン思考という概念について、耳には入ってきていましたが、正面から向き合ってこなかったんです。今回このテーマで語る機会をもらったことは非常にありがたかった。デザイン思考は、おそらく、デザイナーだけではなく、これからをいきいきと生きていくための、みんなの通義なんじゃないかと感じています。」

語る人や用いられる状況により、その解釈や表現方法は微少に異なるものの、一般的に「Design for all」とは「すべての人のためのデザイン」という意味を表す言葉で、デザインを実践する上での理念である。また、「デザイン思考」は、モノ(製品、サービス)を創り出す上でデザイナーが行う思考プロセスである。現在はその思考プロセスが、モノづくり以外のシーンでも一つの手法として取り入れられるようになっている。

これらのベーシックな定義に、荒井さんは、自らの実体験と学習※で得た知識を付与しながら、それぞれの意味をこう説明する。

Design for all ―― 多様性と共生社会の実現へ向けて、一本のスプーンからまちづくりまでどのようにデザインを進めていくかという問いに対し、視覚障害者や車椅子ユーザー、高齢者などの、センシティブな特性を感知し、そこから誰にでも開かれた新たなものやことの“原型を創出”する、ユーザー参加型のデザインプロジェクト活動 ―― 「要は、創造性は暮らしの現場にあるという話です。ユーザーの存在なしのDesign for allはありえない。」と付け加える。

デザイン思考については、須藤 順氏※を紹介した上で、 ―― 意図的なイノベーションを生み出すことは可能なのかという問いに対し、ユーザーを徹底的に観察し、プロトタイプをつくり、実践し、改善を短期間で繰り返すプロセスと、その根底にある“人間中心”という価値観 ―― とする。 「イノベーション、つまり、新しい技術開発や新しい商品開発、創造的な物事を起こすことが、偶然なのか、計画的なのか。その鍵がデザイン思考にあるというまとめ方です。」

さらに、デザイン思考において繰り返される5つのプロセス(「共感」「問題定義」「アイデア創出」「プロトタイピング」「検証」)の後半部分を細分化し、「観察」「問題の確認」「問題解決のアイデア展開」「プロトタイピング」「ユーザー評価・検討」「製品化ワーク」「製品試作」と表現する。

いずれにせよ、荒井さんは、現場で行う前半の3つのプロセス※こそが、モノづくりにおいて非常に重要であると繰り返す。 「この3段階を抜きにしてDesign for allはありえないし、デザイン思考においても同様と言えると思います。」

※ ユニバーサルデザイン:障害の有無や年齢、性別、人種などに関わらず、人びとが使い易いように製品やサービス、環境をデザインする考え方

※ Design thinkingについては、ティム・ブラウン著「デザイン思考が世界を変える(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)」と、高知大学地域協働学部 講師 須藤 順氏の考え方を紹介。

※ 須藤順:高知大学地域協働学部 コミュニティデザイン研究室講師

※ 共感あるいは観察/問題定義あるいは問題の確認/アイデア創出あるいは問題解決のアイデア展開

新しい、ハサミの原型

では、現場で行う最初の3つのプロセスが重要だということは、どういうことなのだろうか。

荒井さんの代表的な製品の一つ、「みんなのはさみmimi」が生まれる過程に、実感を伴ったその理由を見ることができる。

※ 柄がループ状になっているので、握らなくても上から押すだけで切れる。左手でも使うことができる。

「みんなのはさみmimi」は、日本利器工業がプロデューサーとなり、荒井さんがデザインを担当した、誰にでも使い易いハサミで、2005年にはグッドデザイン賞も受賞している。

このハサミを開発する上で、荒井さんがまず行ったのは、ユーザーと対話しながらユーザーの動作を観察することである。その現場で、荒井さんは衝撃の場面に出会ったと語る。

「握力のないユーザーさんが、ラーメンの袋を開けるために、ハサミの柄の片方を口にくわえ、もう片方に親指を入れ、片手で支えたラーメンの袋を切っていたのです。驚きました。握力を前提にしてつくられたハサミを、握力がない人が使っているという、大変なことに出会ったわけです。なんとかしなくては、と心に刺さりました。」

そのときの感情は、同情や正義感などでは全くない、と続ける。

「彼らの工夫や困っていることに、共感したということです。そして、目の前に道具を使えない人がいて、自分ならなんとか出来るのではないのかという、つくり手としての素朴な感覚を抱いたんです。」

こうして、リアルな現場での観察によって、ユーザーが持つ課題を確認し、共感した荒井さんは、問題解決のためのアイデア展開のプロセスに進む。

「デザインで解決できる問題なのか、道具で解決すべき問題なのか考えました。もしかしたら、新しい袋を開発するという解決策もあるのかもしれない。このときは、ハサミという切り口を選んだということです。」

製品の方向性が固まれば、次はプロトタイピング、つまり簡単な仮説モデルの制作を行う段階である。ラフやスケッチから起こしたデザインを、薄い板などで立体的に形取り、実際に刃物をつけたものをユーザーに試してもらう。ここでもユーザーと対話しながら評価、検証、改良を繰り返し、徐々に製品を練り上げていく。そしてついに一つの型ができあがり、製品化に向けた素材や成形方法選び、ネーミングなど意匠的なデザインワークを経た後、「みんなのはさみmimi」が、世に誕生する。

この過程を見ても、デザイン思考における最初の3つの段階が開発の鍵となっていることは明白だろう。そして、このハサミこそ、Design for allがいうところの、「新たなハサミの原型」といえる。 「今までのハサミの歴史をどんなに勉強しても、新しいハサミは出てきません。まったく握力のない方とハサミとの関係に私達が直面したことで問題点が把握でき、そこからアイデア展開がはじまっていくわけです。」

座標軸の移動

新しい原型をつくるため、あるいはDesign for allを実現するためにも、これからは「座標軸を移動する」ことが必要だと、荒井さんは語る。

「20世紀というのは高齢者、障害のある方はメインストリームからはずれていました。目が見えないからこの商品が使えないとか、体が弱いからこの商品は使えないとか。それを誰も不思議とは思っていなかった。彼らが使うためには、普通のものを改良するというアプローチがとられていました。」

しかし、人口構造が大きく変わり、マーケットにおける年齢構造が変わりはじめている今、ものを使う人や、生活の場も変化し始めている。

「座標軸を移動する。つまり、高齢者、障害のある方が、ものづくりの外にいるのではなく、むしろそこに原点を置き、そこから、みんなに使いやすいものを発想し、新しい原型をつくるということが基本の時代になってきたんです。」

ユーザー参加型ワークショップは、おでん

デザイン思考とDesign for allをつなぐものもまた、ユーザーであり、ワークショップであると断言する荒井さんは、ワークショップの持つ力をこう語る。 「デザイナーだけではなく、ユーザーの方でも、自分が気付かないうちに、思考の形、ものの感じ方など、固定化したり、無意識化しているものがあります。それを意識化していくのがワークショップです。」

また、自身が企画指導したコクヨファニチャーのインクルーシブデザインワークショップ※では、ものづくりをする人同士のコラボレーションの重要さを、再認識したとも言う。

「やっぱりワークショップという場所のパワーはすごい。」

そう改めて感得した荒井さんが至った一つの持論が、「クリエイティブデザインおでん論」である。

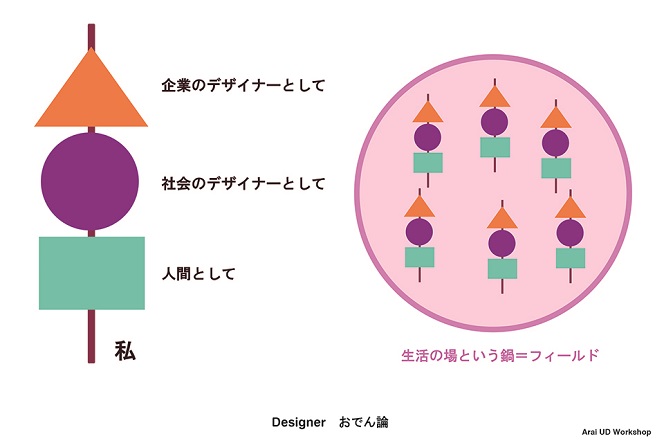

「企業で何かをしようとすると、企業のデザイナーとしての考えの中だけで完結してしまうことが多い。けれども、ある突出したデザインのアイデアを出すためには、おでん型プロフェッショナリズムを発揮するというのが鍵なのではないかと思うのです。つまり、◯△□、3つの属性すべてを震わせながら、現実的な答えを出していくことです。」

おでんの串は、一人の人間である。企業のデザイナーであり、社会のデザイナーであり、人間である存在であり、それらを貫くのが一人の「わたクシ」だ。そして、それぞれ特徴的な味を持ったおでん串たちを一つの鍋で煮る(ワークショップ)ことにより、彼らにしか出せない良い味のおでん(クリエイティブデザイン)が生まれる。というのが、おでん論である。

この論は、たとえばビーフが主役のビーフシチューでは成り立たない。それぞれが同じ立場で、自らの串を震わせ味を染み出させながら、一つの鍋を創り上げていくことに意味があり、それができる鍋というのが、ワークショップという現場なのである。

※コクヨファニチャーのインクルーシブデザインワークショップ:荒井さんが企画指導し、コクヨファニチャーと財団法人たんぽぽの家が開催したユーザー参加型のワークショップ。ユーザーとともに、異なる専門領域の担当者(デザイナー、設計、開発、企画、営業など)が横断的にチームを組み、ワークショップの現場で、観察、課題抽出、キーコンセプトの共有、仮説検証を行いながら、デザインをつくりあげていくという方法をとっている。2泊3日で家具の開発を行い、4チームで4製品をつくりあげた。そのうちの1製品、ロビーチェア「マドレ」はドイツのユニバーサルデザイン賞を受賞している。

現場、そして人間中心

荒井さんは、現場の人である。現場で観察と対話を繰り返しながら、数多くのものに出会い、感じ、実際にものをつくりだしてきたという経験を持っている。

だから、「現場が大事」というその言葉に多くの人は頷く。

しかし、そうとわかってはいながらも、目の前にある、簡単に手に入る情報を選んでしまう人も少なくないだろう。だって、どれだけ選別しても選別しきれないほど情報は溢れているし、その中から、すぐに答えらしきものを見つけることもできる。そうこうしているうちに、現場に出るのが億劫になり、現場に特別なものなんてないんじゃないか、と思いはじめたりもする。

インターネットの情報にも十分価値はあると、荒井さんはいう。でもね、である。

「それだけじゃ得られないものがあるんです。ネットは誰かが事実を切り取って文字や映像にしたもの。常に、現場と私たちの間に、『誰か』がいます。ところが、現場には目の前の事実に対して介在者はいない。」

では、現場に行きさえすれば、自然に何かを得られるのかというと、それはまた別の話である。現場と、そこにいる人に、真摯に向き合うこと。それこそが、何かを見つけ、感じることに至る、根底にあるものだ。

「調査する方に向かい合うときに大事なことは、まず、何かを知りたいと思うこと。自分が何を知りたいのかということをしっかり知っておくことです。同時に、相手ときちんと対話をすること。つまり、相手に丁寧に耳を傾けるということです。」

自分が知りたいからといって、チェック項目を用意し、ハイ質問しますというのは対話ではない。基本的な人間関係をつくることが何よりもベースにあり、そのために自己紹介や、自分の思いを言葉で伝えることが必要だという。

「相手の存在を、まずこちらが受け入れること。そうすることで、相手もこちらを受け入れてくれます。また、関係の場を持てることを幸せに感じるということも大事です。今、目の前にあなたがいて、あなたに向かい合えること自体を、私はとてもうれしく思っていると感じること。そしてそれを伝えることが、大切なんです。」

このことは、ワークショップという場面でなくとも、人と人が関係を持つ上で奨励すべき精神だろう。

「自分とは違う私があなたで、ここにも私がいて、あなたもいる。それぞれの『わたクシ』同士が出会っている場なのですから。」

荒井利春という私、と、わたクシ

語弊があるかもしれないが、デザイン思考やDesign for allは、概念であり手法であり、プロセスであり定義である。おそらく、それ以上でもそれ以下でもない。

荒井さんをはじめ、チャールズ・イームズ※、あるいは、多くの優れたデザイナーたちは、それらを、かつてから自然に扱ってきた。もちろん、曖昧だった領域を言葉で表現したり、定義づけし、世界で共通認識として展開することは非常に重要なことである。

しかし、一方で、言葉や定義だけをなぞっても、人の心はそう簡単に揺らがない。自らの複数の感覚同士が結びつき、感じるからこそ、心は鼓動する。

そして、複数の感覚器官が共鳴するのは、やっぱり、現実のシーン。現場なのだ。

最後に荒井さんは、とてもささやかに、けれど慈しむように自らのストーリーを語った。

「私は、20代前半に、多様な立場の人たちと、北海道で2週間キャンプをしてフィールドワークをして、人と環境とはなにか、という研究をまとめたことがあります。それが、本当に自分の目に見えない経験の力を与えてくれている。その経験が、私の洞察の根源になっています。」

彼をよく知っている人にとっては、聞き慣れた物語かもしれない。

けれどもそのストーリーは、荒井さんがこれまでつくってきたもの、伝えようとしたメッセージ、そして荒井利春というおでんの串を、あるいはその鍋から滲み出す香りや出汁の染みた深い味わいを、立体として浮き上がらせるには十分すぎる一節だった。

もしかしたらその文脈に耳をとめた「わたクシ」はたったひとりだったかもしれない。

しかし、その場でその言葉を聞き、「なにか」を感じたとき、密やかな歓びが生まれたことは確かな事実だし、その体感みたいなものが、荒井さんが言う「現場」とか「人間中心」の持つ意味の説得力を強めたということは、記しておきたい。

※チャールズ・イームズ:アメリカ合衆国のデザイナー、建築家、映像作家。20世紀における工業製品のデザインに大きな影響を与える作品を残した

話し手

荒井 利春(あらい としはる)氏

一般社団法人ユニバーサルデザインいしかわ理事長、IAUDアウォード国際審査委員、Arai UD Workshop 代表

聞き手 久松 陽一 ITビジネスプラザ武蔵交流・創造推進事業運営委員会ディレクター(株式会社 Hotchkiss)

文 鶴沢 木綿子