#21

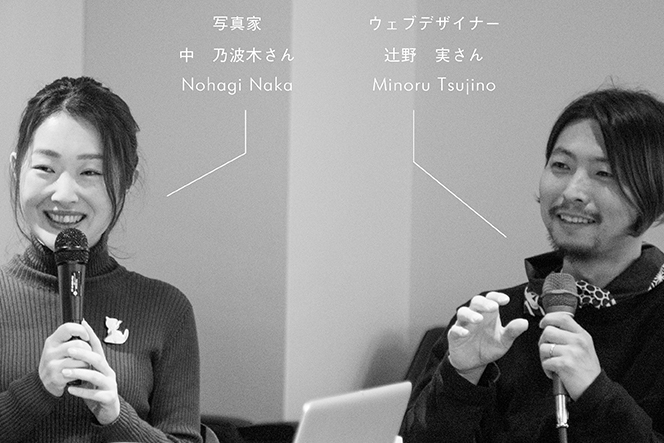

毎回、さまざまなジャンルで活躍する方々をゲストスピーカーに迎え、新産業の創出へのキモチとモチベーションアップを目指す、モチモチトーク。

2018年3月19日、第21回は、「notono Wild 能登のワイルド」。

久松ディレクターより

「今回は、能登出身のクリエイター、辻野さんと中さんのお二人をお招きしました。生まれ育った地とその地で影響を受けたことが、表現するものにも表れるのだと改めて思いました。お二人が揃って口にした『人を信じる』という言葉が印象的です。」

NOTONOWILD No.00 辻野さんの場合

能登町を想う時間を増やすこと

辻野実さんは、石川県能登町出身。高校卒業とともに能登を離れ、大阪の大学に進学し、卒業後はマーケティング会社に勤務。街頭調査の仕事を行うなかで「これからはインターネットだな」と考え、独学でウェブデザイナーに転身。2016年に、故郷である能登町の文化・風土を紹介するコンテンツ「能登のワイルド」プロジェクトを立ち上げる。

「能登のワイルドをはじめたきっかけは、過疎化が進み、祭りがなくなっていくのを目のあたりにしたことです。何かしなきゃ、と思っていて、賛同してくれる仲間をつくるためのツールとして考えたんです。能登町出身の同級生も共感してくれて、メンバーが集まっていきました。祭りの動画ってYouTubeにたくさんあるんだけど、現場にいる感じと何か違う。だから本当の祭りの雰囲気が伝わる動画を作りたいと思って撮影しました。」

能登のワイルドでは、辻野さん自らがカメラを抱え、その年の能登の祭りの皮切りともされる「あばれ祭」をはじめ、小学生の男子が神様に扮する「きゃらげ」、女人禁制の山で行われる神事「石仏山祭」など、地の人しか知りえないようなマニアックな祭礼も撮影する。

「きゃらげ」。神様になる小学生の男子は化粧を施し鮮やかな着物をまとう

「きゃらげ」。神様になる小学生の男子は化粧を施し鮮やかな着物をまとう

「『石仏山祭』を行っている集落でも、一番若い人が62歳でした。だから、この祭りはいつか絶対なくなるんです。『きゃらげ』は、小学生の男の子じゃないと神様になれないんですが、ここの集落もあと4、5年で小学生がいなくなる。つまり、この祭りが消滅するというのが目に見えて分かっているんです。」

小さな単位での暮らしが中心であった能登だからこそ、悲しいかな「よくあること」になりつつあるのが、小中学校、地域の行事や祭礼といったものの、合併や消失だ。辻野さんの暮らしていた集落でも、祭りが消滅したという。

「僕の集落でも、祭りが消滅したんです。だから、それを復活させることをやりたいと思っています。祭りの文化をどう守っていくかを考えていて。僕は、祭りはクラウド化できると思っているんです。最低限のことをその地に住んでいる人が執り行えば、外にいる人でも段取りを組むことができたりすると思っています。そのクラウドをどうやってつくっていくか、これから考えていきたいと思っています。」

「能登にずっと住むというハードルは高いからこそ、町外にいながらどう関わっていくか」その視点は新鮮だった。「能登のワイルド」は単に、「能登っていいところだよ、みなさん観光に訪れてくださいね」というものでもなければ、「祭りがなくなってしまう、大変だ、手伝ってくださいね」いう、よそに向けた発信ではない。物理的な場所を通り越して、心でコミュニティを再構築していく取り組みに思えた。

「能登町では、町外に出た人を『旅に出た』と言います。能登のワイルドも、そういった、能登町を離れて旅に出た人に向けてつくっています。これを見て、『やっぱり祭りっていいな』という気持ちを取り戻したり、能登町を想う時間を増やすことが目的です。最終的にはUターンにつながってほしいとは思っています。」

能登と洋ランとヒップホップ

ところで辻野さんは、「洋ラン」という不思議な趣味を持っている。ランとは、そう、植物のランのことであり、洋ランは主に鑑賞目的で栽培されるランのことを指す。辻野さんは「福井洋ラン会」に所属し、年上の諸先輩方の元で修業しながら、家で自ら100種類以上のランを育てている。そしてついには、品評会で「福井県議会議長賞」を受賞するほど、洋ランに惚れ込んでいるのだ。

「ランって、被子植物では最も後に地球上に現れた植物だと言われているんです。ランが生まれた時には、地面とか土みたいな住む場所が空いていなかった。だから、木とか岩にくっついて生きるしかない。それってすごい不利な状況じゃないですか。僕はその生き様にものすごいビンビンきて。僕はヒップホップも好きなんですが、不利な環境で岩とか木とかに張って生きるという洋ランの話とヒップホップの精神を勝手にこじつけて、すごいなと思ったりしています。」

白い花がつらなる豪華絢爛な洋ランの鉢は、おめでたいシーンの贈り物としてよく目にするが、ヒップホップとは少々不釣り合いにも思える。しかし、辻野さんのいうところのヒップホップ的ランは、もっと、生きざまを感じるワイルドなものだという。

「みなさんがよく目にするあの豪華絢爛は洋ランは、プロテインを打ちまくったアスリートのように不自然なものなんです。僕が一番好きなのは『原種』といわれているものです。」

そして、その原種こそが、能登の姿にも通じるというのが辻野さんの考えだ。

「市場に出回っているのは交配されて後々作られたものが多いですが、原種は、本当に生まれたときのまま、木や岩に根を張るんです。根を張って生きるその生きざまと美しさに感動したんです。僕からすれば、洋ランの原種って、原住民みたいなものです。ワイルドなんです。そして、能登町のお祭りをしている人たちもそれに近いんです。例えば、あばれ祭って、火のなか、水のなかに、ふんどし一枚で突っこんでいく。話だけ聞くと頭がおかしい祭りなんですけど、祭りを最後まで見ると涙が出てしまう。魂が揺さぶられるんです。ランの生き様も、能登での人の姿もそれに近いのかなと思いました。原種なんです。」

NOTONOWILD No.09 中さんの場合

能登の写真集を

中乃波木さんは、東京生まれ。13歳の頃、当時暮らしていた兵庫県から能登町の旧柳田村に移り住み、金沢の高校に進学。高校卒業後は東京の広告写真制作会社に入社し、数年後に独立。現在は東京から石川県に拠点を移し、写真家として活動している。奥能登芸術祭の公式カメラマンとして作品を撮影したり、チェコの人形作家の友人の展示プロモーション制作を行うなど、幅広い舞台でシャッターを切っている(あるいは動画を撮っている)。

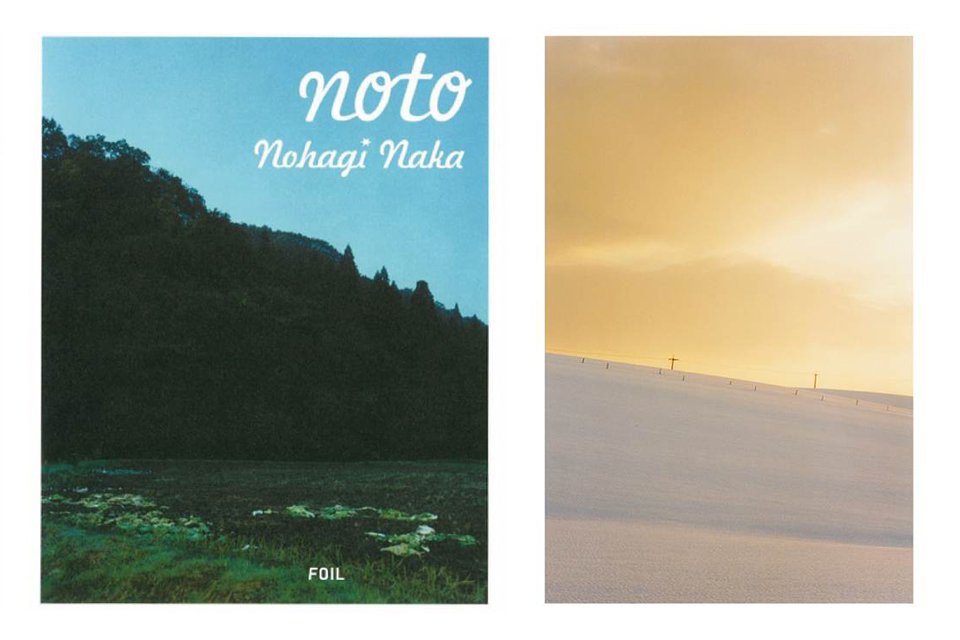

中さんといえば、その能登愛の深さも有名で、能登の言葉で「風の人」(移住者)であるものの、「越してきた中学生時代にはすでに、私は能登だなと思ったし、それは今も変わらない」というほどの能登好き。代表作も、能登の風景を切り取った写真集「noto」だ。

「カメラマンになったときの目標が『能登の写真集を出せるようになること』だったんです。ただし、自費出版ではなく、出版社が出したいと思えるような写真集をつくるというポリシーがありました。だからスタジオ勤務しながら作品を撮りためて、3か月に1回、出版社に写真を持ち込むということを、5年ほど続けました。」

しかし、担当者に見せてもなかなか色よい返事はもらえない。編集長に会うことさえも叶わなかったという。それでもただひたすら、能登を撮影しては写真を持ち込み、ということを繰り返したという。5年目の頃、ようやく担当者の心を動かすに至ったのが、能登の雪景色を写したシリーズだった。

写真集「noto」の表紙。自身も納得の雪のシリーズが発刊を後押しした

写真集「noto」の表紙。自身も納得の雪のシリーズが発刊を後押しした

「雪のシリーズは私自身も気に入っていて、もしこれでダメなら、カメラマンを辞めようと思っていたんです。そしたら、写真を見た担当の子が『初めて写真集にしたいと思いました』と言ってくれて。その後編集長に見てもらい、3か月後には出版されることになったんです。」

5年という歳月を聞くと、中さんの地道さと、ある意味での大胆さに驚いてしまうが、中さんは至って冷静で、ぶれない信条をもっている。

「私の写真ってキャッチ―な写真じゃないんです。被写体である能登の良さも同じ、じんわり来る良さ。だから、コンペでは目にも止まらないだろうと思っていました。その分、良い写真集を出している出版社に見せ続けるしかないかなと考えたんです。私も若かったし、長い時間がかかっても良いかなと思っていました。そこの出版社が出している写真集が好きだったから、浮気はしませんでしたね。」

誰かに、時期尚早で見せる

「写真が本業」と語る中さんだけれど、中さん自身は本当に引き出しの多い人だ。

自身で撮影した写真の上にイラストを描いていくスタイルで、北陸中日新聞の「ポプレス」で一年間表紙を飾った。加えて、絵本「もじもじものがたり」も制作し、自費出版した。さらに、和倉温泉の旅館をおむすびでつなぐ「和倉むすび」では、コンセプトづくりから加わり、撮影と文章作成を行った。月刊クラビズムでも、石川野菜を使った料理の記事の連載「いしかわ食材で日々のごはん」をスタートしている。

「毎月、1つの地元野菜を取り上げて記事にします。農家さんに取材に行って、私が料理もつくるというものです。そもそも、私は料理が好きなんですが、『料理をしなさそう』って言われることが多くて。好きなことを『してなさそう』って言われるのがショックだったんですよね。かねてから仲の良かったクラビズムの編集者に会った時に、そのことを話したんです。そうしたら、『私は料理上手だと思うよ。素材を生かすのが上手いよね。じゃあ連載やってみる?』という感じで、連載が決まったんです。」

「言われて気になったことは話をしておくと開花するかもしれない」と中さんは言うけれど、それは中さんがそもそも持っている想いの強さや、それを包み隠さず話せる人柄があるからだという気がした。言われて気になったことを転換し表現で展開していくという発想も面白い。

ラジオかなざわで放送中の「能登町ふるさと物語」のパーソナリティーをつとめるようになったのも、思いがけないことが糸口になった。

中さん、マルガージェラートの柴野大造氏がパーソナリティをつとめる。毎回能登町にゆかりのある人をゲストに呼ぶ。

中さん、マルガージェラートの柴野大造氏がパーソナリティをつとめる。毎回能登町にゆかりのある人をゲストに呼ぶ。

「マルガージェラートが大好きで、能登町に帰るたびに足を運んでいたんです。ある日、たまたまそこにラジオかなざわの人がいらっしゃって。面識があったので、『私ラジオ好きなんです。また呼んでください』という話から、テレビがないのでラジオばかり聞いているとか、ラジオドラマやりたいというようなことを熱弁してたんです。そうしたら、『中さんがラジオするのも面白いかもね。ここで出会ったのも何かの縁だから、マルガ―の柴田さんとかも巻き込んでやりましょう』ということになって、翌年に企画が通ったんです。言ってみるものですね。」

さらには、長らく書き溜めていたエッセイ「大波小波」の小説化と出版も、知り合いを通じて繰り返し交渉して実現にこぎつけたという。カメラマン、イラストレーター、ライターといった仕事は、ともすれば一人で完結しそうなものなのだけれど、中さんは人を波のように動かす力があるように思えた。中さん自身、仕事はもとより、作品づくりでも「一人で完成させないこと」を心掛けているという。

「一人だと視野が狭くなってしまうじゃないですか。例えば誰か他の人が迷っているのを見ると『絶対こっちのほうがいいじゃん』というのが明確だったりしますよね。でも、自分のことになったらすごく迷ってしまったり。だから私は、誰かに、時期尚早で見せるというのが良いという気がしています。」

自分の表現だからこそ、自分が満足した状態でないと世に出せないという気持ちがわくのが普通だろう。けれども、その時の「完成」とは、往々にして、単なる自分のなかでのこだわりという意味での完成でしかなかったりする。

「未完成な状態で何か指摘を受けても、素直に聞けるんです。だけど、完成してしまってから何かを言われてしまっては、カチンときてしまうことも多い。そのものに対してプライドを持たないタイミングで、誰かに見せるのがポイントだと思います。ちょっと手前で恥ずかしがらずに見せることが大事だと思ってます。」

NOTONOWILD No.00×No.09

能登が育む二人のクリエイティブ

表現方法を絞らず、あらゆる形で表現することに関して、中さんは、「単に伝える手段にこだわっていないからだ」と断言する。「イラストも、文章も、写真で表現していることと、あんまり変わらないんです。自分で経験したから言えることとかは写真では表現できないから、小説にしたり。イラストもそうです。能登を撮っている写真を見て、『寂しそうだね』とか『クールだね』と言われることがあって。私は野山の動物や虫、植物の息遣いなんかを感じながら撮影していたんです。だけどそれは写真には写らないから、イラストで表現したんです。あとは、言葉じゃないと伝わらないこともあるのでラジオをする。自分としてはツールを増やしている気もしていないんですよね。今回は写真、今回は絵、今回は文章といった違いなだけです。」

まず伝えたいことがあって、それを表す手段が多様なのだと辻野さんも共感する。

「僕なら『能登のワイルド』、中さんは写真だったりイラストだったり、たぶん表現したいものがあって、それにアプローチするための方法やツールが違うだけだと思います。僕はたまたまデザインという方法をとっていますけれど、違う技術を持っていればそれを使うだろうし。」

そして、二人のいう、表現したいもの、あるいは、その表現手段を育んだものが「能登」なのだろう。中さんは、能登で過ごした経験が、芸術への拠り所になっているという。

「そもそも芸術をやるって、恥ずかしいことなんです。自分の中身をさらけ出して『これで食っていきたいんです、誰か買ってくれませんか』っていうことだから。だからこそ、せめて自分が、自分や自分のつくるものを信じてあげなかったら、続けていけません。私の場合は、『能登』が奥にある。野山や雪、自然に触れられた時間があったから、本物を知っているという強味があります。そこを信じているという感じですね。」

能登のワイルドを通じて、能登をかっこいいと思う人が増えてほしいと語りながら、辻野さんはこう続ける。

「僕は、ヒップホップは壮大な文学だと思っているんです。その精神性ってマイノリティとアイデンティティから生まれたもので、それを突き詰めると、不利な環境で生きのびた洋ランも、人口が少ないのに数多くの祭りや文化を守っている能登町も近いのかなって。」

そんな二人の言葉には、能登を故郷として愛するという以上に、能登への尊崇の響きがあふれている気がした。能登って、ステキでかっこいいんだぜ、というような。

「誰に依頼されなくても撮り続けている」という中さん、本業はデザイナーだけれど、能登のワイルドプロジェクトに邁進する辻野さん。その地から離れて暮らしながら、その地のことを自主的に取り組む人がいる土地は、あまりないんじゃないだろうか。そんな二人が能登について語る時、揃って口にした「人を信じる」というキーワードが印象深かった。

「『能登はやさしや土までも』という言葉があるんですけど、ただ優しいだけじゃなくて、ちゃんと人を信じられるというか。悪いことは、悪いとしっかり教えてくれますし、そういう意味での、『能登はやさしや土までも』かなと思うんです。人口が少ない場所で年間100以上の祭りが行われ続けているというのも、昔ながらのものを大切にする人たちなのかなとも思います。」

中さんは出版社に通い続けられたのも、人を信じる能登の気質があったからだと振り返る。

「能登の人は、そもそも人間を信じていますから。もしくは、能登には信じられる人がいる、ということかもしれないですけど。だから、都会に行っても、人を信じるんです。私も、あてもなく作品を見せ続けることができた。そこにはもしかしたら、能登の気質があるかもしれませんね。」

能登という地が、人を信じることのできる人を育む、あるいは信頼できる人をという表現には、心を揺さぶられる気がした。

能登半島は、低山と丘陵地が多く平地が少ないうえ、三方で異なる地形の海岸線を持つという稀有な土地柄だ。その風変わりな地理的条件は、めくるめく景色をもたらし、数知れず息づく植生を育み、あるいは、長い歴史の中で、春夏秋は農林漁業、冬は杜氏や出稼ぎに行くという独特な生活スタイルを生み出した。海までの傾斜が急峻な土地につくられた棚田を見ても、はっきり言って決して暮らしやすい土地ではなかったように思うけれども、能登の人は、人の都合にあわせて自然をつくりかえるのではなく、自然に合わせ、時に人が生き方を変えながら暮らすことを選んだ。天気や災害によって食べるものを得られないこともあったはずだけれど、その折々で、人と人で助け合い、知恵をはたらかせ、新たな技を学びながら乗り越えてきたのだろう。

刻々と変化する自然に折り重ねるように、人が、経験から学んだあらゆる知恵や技を選び、組み合わせ、独自の文化や営みをつくりあげる。それは、ヒップホップでいうところの、サンプリングであり、リミキシングみたいだと思う。ベースになる自然もここにしかないものだし、育まれた人知恵も技も、ここにしかない。だから、他では聴いたことのない能登だけにしかできない新しいトラックになる。

そして、辻野さんや中さんを見ていると、また能登のあらゆる要素と二人の持っている要素がミックスされて、新しい音が生まれるように思えた。そのトラックは、能登だけにとどまらず、日本や世界にも響き渡っていく。そんな気がして、ワクワクするのだ。

話し手

辻野 実 ウェブデザイナー

中 乃波木 写真家

聞き手

久松 陽一 ITビジネスプラザ武蔵交流・創造推進事業運営委員会ディレクター(株式会社 Hotchkiss)

文

鶴沢木綿子